ユニットテストを実施して欠陥を検出した場合、まず何を行うべきでしょうか?

- 欠陥原因を特定して、品質の向上に努めることでしょうか?

- 別のテスト項目を実施して、テストの消化率を上げることでしょうか?

欠陥情報の記録

ユニットテストを実施して欠陥を検出した場合、まず初めに行うべきことは、欠陥情報の記録です。

その理由は、欠陥の検出率を計り、確実に欠陥を修正しユニットテスト工程の欠陥を流出させないためです。

欠陥情報の記録を行うことにより、どのソースに、どのような欠陥があったのか管理でき、最終的に欠陥があったソースを、どのように修正したのか管理できます。

この記録がユニットテスト工程の終了見極めに使用されます。

よって、欠陥を検出した場合には、直ちに欠陥情報をインシデントレポートへ記録し、欠陥情報の周知を行います。

欠陥情報の周知により、他のテスト作業者が同様のテストで類似欠陥を検出した場合、別のテストを進めることができます。

欠陥原因の特定

続いて、行うべきことは、欠陥原因の特定です。

欠陥分析

欠陥原因を特定したら、続いて何を行うべきでしょうか?

- 欠陥修正を行うことでしょうか?

欠陥原因の特定後は、欠陥分析を行います。

欠陥分析は、検出された欠陥に対して、どうして欠陥として作り込んでしまったのか分析をします。 欠陥分析を行うことにより、今後、同様の欠陥を作り込まないように改善ができます。

欠陥分析の結果は、欠陥情報の記録と同じようにインシデントレポートへ記録します。

この記録は、ユニットテスト工程の見極めに使用します。

分析方法と、記録の仕方については、別節で説明します。

類似欠陥調査

欠陥分析の続きは何を行うべきでしょうか?

- やはり、欠陥修正を行うことでしょうか?

欠陥分析の続きは、類似欠陥調査を行います。

類似欠陥調査とは、検出された欠陥に対して、同様の欠陥が残っているかを調査することです。

類似欠陥調査を行うことにより、他のテストによって検出する同じ欠陥が減り、同様の欠陥の修正を他のテスト作業者が行う必要がなくなり ユニットテスト工程を減らすことができます。

調査観点は別節で説明します。

欠陥修正

この手順を進めて、欠陥修正を行います。

欠陥修正は、類似欠陥調査によって見つけた欠陥も全て修正します。

欠陥修正で気をつける点については別節で説明します。

欠陥修正レビュー

その後、何を行うべきでしょうか?

- 欠陥修正を終えたため、引き続き別のテストを行うことでしょうか?

- 欠陥修正を行ったため、正しく欠陥修正されている確認のために再度テストを行うことでしょうか?

欠陥修正を行った後は、欠陥修正レビューを行います。

レビュー対象は、修正したソースコードだけではなく類似欠陥調査結果の内容や、今までの手順全ての内容をレビューして、欠陥修正が正しく行われたことを確認します。

レビューのチェック観点は別節で説明します。

再テスト

欠陥修正レビュー後は、再テストを行い、検出した欠陥が発生しないことを確認します。

再テストで気をつける点については別節で説明します。

以上が、欠陥修正の流れです。

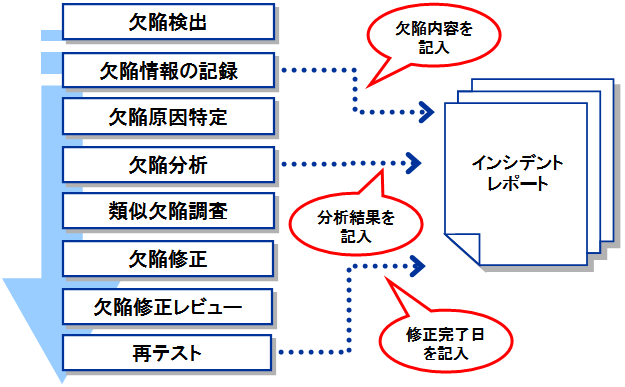

この流れをまとめると、以下になります。

※この流れは、1件の検出欠陥ごとに実施します。

※ユニットテスト設計時に検出した欠陥についても、同様の流れを実施します。(再テストはなし)